Leipzig II

Die Niederlassung Leipzig II ist zuständig für Liegenschaften des Freistaats Sachsen

- innerhalb der Stadt Leipzig sowie

- in dem Landkreis Leipzig und Nordsachsen.

Dies betrifft Einrichtungen der Sächsischen Staatsministerien für Wissenschaft, Kultur und Tourismus, für Soziales und Verbraucherschutz, für Kultus, Sächsische Krankenhäuser und im Rahmen von Geschäftsbesorgungsverträgen das dem Universitätsklinikum Leipzig.

28.05.2025 Übergabe des neuen Betriebs- und Sozialgebäudes – beste Bedingungen für die forstliche Lehrausbildungsstätte Colditz

Um optimale Voraussetzungen für die Ausbildung zukünftiger Forstwirte zu schaffen, erfolgte unter Leitung der SIB-Niederlassung Leipzig II der Neubau des Betriebs- und Sozialgebäudes für die Lehrausbildungsstätte Colditz. Das neue Lehrgebäude ist nun offiziell an den Staatsbetrieb Sachsenforst übergeben und steht ab sofort für die Nutzung bereit.

Mit dieser umfangreichen Maßnahme entstanden moderne Lehr- und Arbeitsräume sowie eine nachhaltige und funktionale Infrastruktur, welche die forstliche Ausbildung im Forstbezirk Leipzig deutlich verbessert. Der Neubau umfasst einen Bereich für die theoretische Ausbildung sowie einen Pausenraum, der zum Erholen und Austausch einlädt. Die modernen PC‑Arbeitsplätze fördern die digitale Kompetenz der jungen Fachkräfte und werden den Anforderungen einer zeitgemäßen Ausbildung gerecht. Der Sozialtrakt mit Umkleide- und Sanitärräumen ist für insgesamt 15 Auszubildende ausgelegt. Die genehmigten Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 1,96 Millionen Euro. Die Baumaßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.

30.04.2025 Moderniserung der Lehrausbildung am Forsthof Doberschütz durch den SIB

Unter Leitung der SIB-Niederlassung Leipzig II wurden die Lehrausbildung und zwei Revierdienststellen am Forsthof Doberschütz modernisiert und an den Staatsbetrieb Sachsenforst zur Nutzung übergeben. Im Rahmen einer kleinen Baumaßnahme wurden das Hauptgebäude sowie die Scheune des Staatsbetriebs Sachsenforst umfassend ertüchtigt, um optimale Bedingungen für die Ausbildung zukünftiger Forstwirte zu schaffen.

Die Renovierungsarbeiten umfassten sowohl die Modernisierung der Räumlichkeiten (Hauptgebäude und Scheune) als auch die Verbesserung der Infrastruktur, um den hohen Anforderungen an eine zeitgemäße Lehrausbildung gerecht zu werden. Durch die Maßnahme wurde ein ansprechendes und funktionales Lernumfeld geschaffen, das sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Fähigkeiten fördert. Die genehmigten Gesamtbaukosten für die umfangreichen Maßnahmen liegen bei rund drei Millionen Euro. Die Baumaßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts. Der Einzug vom Staatsbetrieb Sachsenforst ist für Anfang Mai geplant. Insgesamt werden 18 Lehrlinge (je sechs Azubis in drei Lehrjahren) zum Forstwirt/zur Fortwirtin ausgebildet.

24.04.2025 - SIB realisiert Unterbringung des universitären Zentrums für Künstliche Intelligenz in Leipzig

Durch die SIB-Niederlassung Leipzig II wurde die letzte von vier Mietflächen im Löhrs Carré an die Universität Leipzig übergeben, um dort das ScaDS.AI Dresden/Leipzig – »Zentrum für skalierbare Datenanalyse und Künstliche Intelligenz« – unterzubringen. Das ScaDS.AI Dresden/Leipzig ist eines von fünf nationalen Kompetenzzentren für Künstliche Intelligenz (KI), das im Rahmen der KI-Strategie der Bundesregierung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie vom Freistaat Sachsen gefördert wird.

09.04.2025 - Leipziger Institut für Meteorologie im Plus-Energie-Standard – öffentliche Führung zu den Sächsischen Energietagen 2025

Unter Leitung der SIB-Niederlassung Leipzig II wurde das Forschungsgebäude des Instituts für Meteorologie der Universität Leipzig im Plus-Energie-Standard errichtet. Im Rahmen der Sächsischen Energietage 2025 wird am 12. April 2025 das moderne und hochenergieeffiziente Institutsgebäude für die Öffentlichkeit geöffnet. Interessierte haben die Möglichkeit, sich die baulichen und technischen Maßnahmen und deren Zusammenwirken zur Erzielung dieses Plus-Energie-Standards praktisch und hautnah von fachkundigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des SIB erläutern zu lassen.

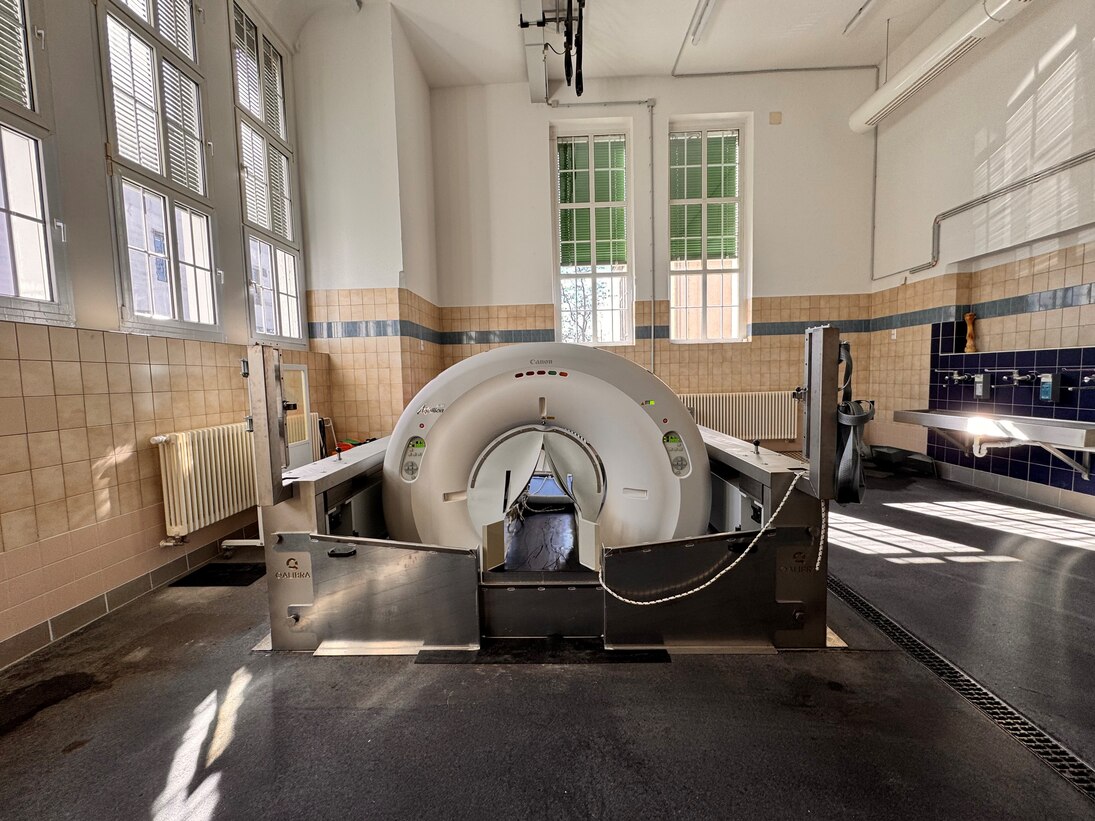

24.03.2025 SIB schafft Voraussetzungen für neuen Computertomographen - Universität Leipzig, Klinik für Pferde

Unter Regie der SIB-Niederlassung Leipzig II erfolgten die Planung und bauliche Realisierung für den neuen Computertomographen (CT) für Großtiere an der Universität Leipzig. Die Klinik für Pferde hat den neuen CT nun erfolgreich in Betrieb genommen. Die baulichen Arbeiten fanden unter den herausfordernden Bedingungen eines laufenden Klinikbetriebs (24/7) statt, was eine präzise Koordination und Abstimmung der Bauleistungen durch den SIB erforderte, um den Klinikbetrieb sowie die Lehre und Forschung aufrechtzuerhalten. Die genehmigten Gesamtbaukosten für die umfangreichen Umbaumaßnahmen liegen bei 582.000 Euro. Die Baumaßnahmen wurden mitfinanziert durch Steuermittel auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.

15.11.2024 - Architekturpreis BDA Sachsen 2024 für das Zentrum für Seelische Gesundheit (Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz)

Am 15.11.2024 wurde der Architekturpreis des BDA Sachsen 2024 verliehen. Der Architekturpreis des BDA Sachsen wird alle drei Jahre mit dem Ziel vergeben, vorbildliche Bauten in Sachsen auszuzeichnen und die gemeinsame Leistung sowie das persönliche Engagement von Auftraggebenden und Architektinnen / Architekten zu würdigen.

Ausgezeichnet wurde unter anderem das Zentrum für Seelische Gesundheit – Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz, welches unter der Regie der SIB-Niederlassung Leipzig II errichtet wurde. Weitere Informationen finden sich im Faltblatt.

Die Auszeichnung soll dazu beitragen, das öffentliche Bewusstsein für die qualitätvolle und nachhaltige Gestaltung unserer Umwelt zu schärfen und Maßstäbe in der Architekturentwicklung zu setzen.

22.08.2024 - HolzBauForschungsZentrum der HTWK Leipzig feierlich eröffnet

Am 22. August 2024 wurde das HolzBauForschungsZentrum der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) feierlich eröffnet.

Gut ein Jahr nach der Vertragsunterzeichnung zwischen dem SIB und der MFPA Leipzig (Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH) wurde die Forschungshalle nun an die HTWK Leipzig übergeben. Am Holzbauforschungszentrum Leipzig werden zukünftig holzbaukonstruktive Lösungen mit dem Fokus auf schnelle und weite Verbreitung entwickelt. Dabei wird auf ein enges Miteinander von Wissenschaft und Praxis gesetzt.

Oliver Gaber, Kaufmännischer Geschäftsführer SIB: »Als öffentlicher Immobilien- und Bauherrenvertreter des Freistaates Sachsen schaffen wir Räume, welche die Entwicklung neuartiger Bauweisen und Fertigungsprinzipien ermöglichen, den Austausch von Ideen fördern, die Gemeinschaft stärken und nachhaltige Lösungen unterstützen. Die schnelle Umsetzung und die heutige Eröffnung der neuen Forschungs- und Fertigungshalle für die HTWK Leipzig unterstreichen diesen Anspruch.«

weitere Informationen zum HolzBauForschungsZentrum der HTWK Leipzig

Michael Mayer ist neuer Leiter der SIB-Niederlassung Leipzig II

Finanzminister Hartmut Vorjohann und der Kaufmännische Geschäftsführer des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) Oliver Gaber haben am heutigen 17. Juli 2024 Michael Mayer als neuen Leiter der Niederlassung Leipzig II des SIB und Anja Swat als neue Ständige Vertreterin des Niederlassungsleiters offiziell in ihre Ämter eingeführt. Die Amtseinführung fand in der Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« Leipzig statt.

Michael Mayer hat nach seinem Abschluss als Diplom-Ingenieur für Architektur an der Technischen Universität München in verschiedenen Architekturbüros gearbeitet. Im Anschluss an sein Referendariat für den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst ist er seit 1999 in unterschiedlichen Positionen im SIB – unter anderem im Landes- und Bundesbau sowie im Zuwendungsbau – tätig. Zuletzt war Michael Mayer Ständiger Vertreter der vorherigen Niederlassungsleiterin. Anja Swat war nach ihrem Abschluss als Volljuristin am Sächsischen Rechnungshof als Referentin tätig. Seit 2016 arbeitete sie als Justiziarin im SIB.

28.09.2023 Denkmalgerechte Sanierung des Paddock 3 für die Sächsische Gestütsverwaltung abgeschlossen

Im Hauptgestüt Graditz, der einzigartigen barocken Gestütsanlage aus der Zeit August des Starken, entstand mit der Modernisierung von Paddock 3 eine zeitgemäße Anlage zur Unterbringung von Stuten und Jungpferden. Heute wurde der sanierte Paddock 3 feierlich an die Sächsische Gestütsverwaltung übergeben. Die umfassende denkmalgerechte Sanierung unter Regie der SIB-Niederlassung Leipzig II erfolgte von Oktober 2021 bis Mai 2023. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 1,58 Millionen Euro. Die Maßnahme wird finanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Die Hauptnutzfläche des Paddock 3 beträgt 441 Quadratmeter. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgte eine denkmalgerechte Rekonstruktion des Originalzustandes des Gebäudes. An dem historischen Bauwerk wurde eine umfangreiche Fassadensanierung durchgeführt. Im Rahmen der Erneuerung des Dachstuhls inkl. Dachdeckung wurden die historischen Dachüberstände und Fledermausgauben wiederhergestellt. Es erfolgte zudem eine Sanierung des Fußbodenaufbaus, der Fenster/Türen/Tore, des Innenputzes und der Haustechnik. Das Strohlager wurde in Holzbauweise errichtet und hat eine Fläche von 26 Quadratmetern. In den Außenanlagen erfolgte die Instandsetzung der Koppelzäune und die Herstellung einer befestigten Umfahrung zur Bewirtschaftung.

28.06.2023 - Startschuss für das Holzbauforschungszentrum Leipzig

Auf dem heutigen Holzbautag in der Messe Dresden erfolgt durch die Unterzeichnung des Mietvertrags durch den SIB und der MFPA Leipzig (Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH) der Startschuss für das neue Holzbauforschungszentrum Leipzig.

Die neue Forschungshalle wird durch die MFPA Leipzig gebaut und ab Mitte des Jahres 2024 durch die HTWK Leipzig genutzt. Am Holzbauforschungszentrum Leipzig werden zukünftig holzbaukonstruktive Lösungen mit dem Fokus auf schnelle und weite Verbreitung entwickelt. Dabei wird auf ein enges Miteinander von Wissenschaft und Praxis gesetzt.

Oliver Gaber, Kaufmännischer Geschäftsführer SIB: "Als öffentlicher Immobilien- und Bauherrenvertreter des Freistaates Sachsen schaffen wir Räume, die die Entwicklung neuartiger Bauweisen und Fertigungsprinzipien ermöglichen, den Austausch von Ideen fördern, die Gemeinschaft stärken und nachhaltige Lösungen unterstützen. Der heutige Startschuss für das Holzbauforschungszentrum unterstreicht diesen Anspruch, welchen wir an uns selbst stellen."

Dr. Mathias Reuschel, Geschäftsführung MFPA Leipzig: "Es freut uns, dass wir als MFPA Leipzig auf dem Gelände des Innovationspark Bautechnik Leipzig/Sachsen das neue Holzbauforschungszentrum begrüßen können. Gern haben wir dies, auf der Grundlage unseres Kooperationsvertrages mit der HTWK, unterstützt. Damit wird es möglich, aktuelle Forschungsergebnisse unmittelbar in die Anwendungen auf der Grundlage von nationalen und internationalen Anerkennungen dem Markt zuzuführen."

08.06.2023 Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz – Fertigstellung und Übergabe des Sozialpsychiatrischen Psychotherapeutischen Behandlungszentrums (Haus 19/20/21)

Unter der Projektleitung der Niederlassung Leipzig II des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) erfolgte der Umbau, die Sanierung und Erweiterung der Häuser 19, 20 und 21 des Sächsischen Krankenhauses Altscherbitz für zwei psychiatrische Stationen sowie die Tagesklinik für Dialektisch-Behaviorale Psychotherapie.

Zwischen den drei bestehenden Klinkerbauten entstand ein flacher, riegelförmiger Erweiterungsbau. Das Gebäudeensemble befindet sich im südlichen Bereich des Krankenhauses, grenzt im Osten an die Altscherbitzer Straße und im Süden an die Leipziger Straße. Der ca. 175 Meter lange Neubau verbindet die Häuser 19, 20 und 21, welche um 1880 im Pavillonstil erbaut wurden. Die Baumaßnahme vereint somit Umbau, Sanierung und Neubau. Die genehmigten Gesamtbaukosten belaufen sich auf 24 Millionen Euro. Die Baumaßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.

05.05.2023 - Übergabe des neuen Institutsgebäude für Wetterforschung an der Universität Leipzig

Heute hat Finanzminister Hartmut Vorjohann ein neues Forschungsgebäude des Instituts für Meteorologie der Universität Leipzig an die Rektorin der Universität, Prof. Dr. Eva Inés Obergfell, übergeben. Das renommierte Institut für Meteorologie gehört mit sieben Professuren und zirka 150 Studierenden zu einem der größten meteorologischen Institute in Deutschland.

Finanzminister Hartmut Vorjohann: »Für rund 10 Millionen Euro ist nach einer Bauzeit von rund zwei Jahren ein modernes, nachhaltiges Gebäude entstanden, das Forschung und Lehre des Instituts an einem Ort bündelt. Für die Spitzenforschung stehen eine neue Klimakammer, ein Windkanal und Messgeräte auf dem Dach bereit. Im Gebäude wechseln sich Bereiche von Transparenz und konzentriertem Arbeiten ab und schaffen für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein Klima des Wohlfühlens.«

30.03.2023 Umbau und Erweiterung der Lysimeterstation Brandis abgeschlossen

Nach zweieinhalb jähriger Bauzeit wurde heute die Lysimeterstation Brandis an die Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft übergeben. Auf einer Fläche von rund 400 Quadratmetern entstand unter der Regie der SIB-Niederlassung Leipzig II ein modernes Dienstgebäude mit Technikstützpunkt. Der bestehende Baukörper, der die Verwaltung der Lysimeterstation beherbergt, wurde dabei um den Fachbereich Messnetzbetrieb Wasser, Meteorologie und Lysimeter erweitert, welcher die Qualität und Quantität von Bodenwasser unter landwirtschaftlicher Nutzung untersucht.

Das Bauprogramm wurde in zwei Bauabschnitten umgesetzt. Als erster Bauabschnitt wurde der Erweiterungsneubau mit Büros, Werkstätten, Lagerräumen, Serverraum, Archiv mit Fahrregalanlage, sanitäre Anlagen sowie die Garage (für Grundwasserprobeentnahmefahrzeuge und Messboote) errichtet. Nachdem die Verwaltung der Lysimeterstation interimistisch in den Neubau umgezogen war, wurde der Altbau grundhaft saniert. So konnte die Verwaltung der Lysimeterstation am Standort bleiben und in unmittelbarer Nähe zum Lysimeterfeld weiterarbeiten. Dadurch wurde ermöglicht, die seit 1980 ununterbrochen laufenden messtechnischen Erfassungen, als wertvolle wissenschaftliche Grundlage der Arbeit, störungsfrei fortzusetzen.

Universität Leipzig - Veterinärmedizinische Fakultät: Nicht offener Realisierungswettbewerb zum Neubau Parasitologie

Der Freistaat Sachsen, vertreten durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB), Niederlassung Leipzig II führte für den Neubau Parasitologie für die Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Leipzig einen interdisziplinären nicht offenen Realisierungswettbewerb durch.

Die Ausstellung zum nicht offenen Realisierungswettbewerbfindet fiindet im Zeitraum vom 23.02.2023 – 02.03.2023 statt und wird am Donnerstag dem 23.02.2023 um 11:00 Uhr durch Frau Förster, Niederlassungsleiterin Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement NL Leipzig II und Herrn Prof. Vahlenkamp, Dekan der Veterinärmedizinischen Fakultät eröffnet.

Universität Leipzig Veterinärmedizinische Fakultät

Herbert-Gürtler-Haus im 1. OG

An den Tierkliniken 5

04103 Leipzig

Inhalt des Wettbewerbs waren einerseits ein Gebäudeentwurf für die Parasitologie als auch die Umsetzung des TGA- Konzeptes einschließlich der Freianlagen. Eine fachkundige Jury unter Vorsitz von Herrn Jens Krauße (Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten GbR) hat am 07.10.2022 die Preisträger des Wettbewerbes ermittelt.

Das Preisgericht aus freien Architekten, Landschaftsarchitektinnen, Ingenieuren für Technische Gebäudeausrüstung, Fachleuten des Sächsischen Staatsministerium der Finanzen (SMF), des Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWKT), Vertreter der Universität Leipzig und Friedrich-Loeffler-Institutes sowie Vertretern der Stadt Leipzig, Stadt-planungsamt und des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) entschied, den Entwurf der ARGE

Atelier . Schmelzer . Weber Architekten PartGmbB, Dresden I JSP ARCHITEKTEN Gesellschaft für Gesamtplanung mbH, Dresden

mit RSP Freiraum GmbH, Dresden

decon Deutsche-Energie-Consult GmbH, Dresden

und D.I.E PROJEKT GmbH, Dresden

auf Platz 1 zu setzen.

Als viergeschossiger Solitär mit einer relativ kleinen Kubatur bildet der Baukörper elegant den südlichen Abschluss des Campus. Er schließt optisch die Raumkante zur Kreuzung, belässt aber begrünte Frei-räume und reagiert damit auf den naturnahen Charakter des Campus.

Die Fassaden des Entwurfes sind präzise ausformuliert und wirken leicht und innovativ. Ein umlaufendes Begrünungssystem überzieht die Oberflächen.

Durch die städtebauliche kompakte Setzung ergeben sich gut nutzbare Freiräume um das Gebäude mit einem insgesamt geringen Versiegelungsgrad.

Der Entwurf verblüfft durch ausgesprochen klar und nahezu symmetrisch strukturierte Grundrisse. Die entstehenden Räume sind durchweg gut proportioniert, dabei schlicht und besitzen eine hohe Stimmigkeit, die fast intuitiv die jeweilige Nutzung erkennen lassen. Trotz der erforderlichen räum-lichen Separierung von Forschung, Diagnostik und Lehre werden diese Bereiche hervorragend in eine Synthese überführt. Dieser sachlich und präzise Stil trifft das Selbstverständnis des Instituts: Repräsentativ, nicht überdimensioniert und der Größe des Campus angemessen.

Es werden sämtliche Anforderungen an die Technische Gebäudeausrüstung umgesetzt. Die funktions-zugeordnete Trennung der RLT-Anlagen erlaubt eine hohe Betriebseffizienz bei unterschiedlichen Lastfällen. Die redundante Ausführung wesentlicher Anlagen erhöht die Wartungsfreundlichkeit und Versorgungssicherheit.

huber staudt architekten bda I Berlin

mit A24 LANDSCHAFT Landschaftsarchitektur GmbH I Berlin

und Kofler ENERGIES INGENIEURGESELLSCHAFT MBH I Berlin

mit dem 2. Preis

und

doranth post architekten GmbH, München

mit Kalckhoff Benoit Landschaftsarchitekten Stadtplaner PartmbB, München

und H+S Ingenieure GmbH, Nürnberg

und keydel bock ingenieure GmbH, Göttingen.

mit dem 3. Preis

Mit einer Anerkennung wurde die Leistung der Arbeit von

Brechensbauer Weinhart + Partner mbB, München

mit Heiner Luz Landschaftsarchitekten, München

und TechnoPlan GmbH, Marktrodach

gewürdigt.

Auf einem unbebauten Baugrundstück in südöstlicher Randlage zum Campus Veterinärmedizinische Fakultät soll der Neubau der Parasitologie für die Universität Leipzig errichtet werden.

Wettbewerbsaufgabe war ein modernes und funktionales Gebäude für das Institut für Parasitologie zu entwickeln, mit seinen Funktionsbereichen Tierhaltung, Lehre sowie Labore für Forschung und Diagnostik unter Berücksichtigung der aktuellen gesetzlichen, technischen und hygienischen Vorschriften. Das Gebäude soll sich städtebaulich und architektonisch in das bestehende Ensemble der Veterinärmedizinischen Fakultät und der Umgebungsbebauung einfügen. Die Qualität des TGA- Konzeptes in Bezug auf Betriebseffizienz unter Beachtung unterschiedlicher Lastfälle, Wirtschaft-lichkeit im Lebenszyklus, Wartungsfreundlichkeit und Nachrüstbarkeit bei laufendem Betrieb war ein weiteres Beurteilungskriterium.

Insgesamt haben sich 18 Büros aus Deutschland für die Planungsaufgabe beworben. Im Rahmen eines Auswahlverfahrens wurden 10 Büros zur Teilnahme ausgewählt, um eine Arbeit für den Wettbewerb abzugeben - 7 Arbeiten wurden eingereicht.

_rdax_1095x730_87s.JPG)